Author:蒼衣わっふる

惑星パルエの文明の特徴は急速な航空技術の発達にあります。

法律などの社会制度や天文学、化学のそれよりも頭ひとつ抜きん出たこのテクノロジーの波はパルエ文明の発達に大きな影響を与えました。

この章では、パルエ人が初めて空を目指した時代から、ある程度の航空技術の発達を見た第一紀世代の終わりまでのパルエ人と"飛行"の関係を紐解いていきます。

もくじ

スカイバードを畏怖するパルエ人にとって空を飛ぶことはすなわち神のなせる技でした。

当時の壁画や物語にも有翼人や空飛ぶ魔法の乗り物が散見されています。空をとぶことは同時に強いあこがれでもあったのです。

現存する記録でパルエ人が初めて本格的に空を飛んだのはパルエ歴333年、当時のクランダルト帝国の領土内に衰弱したスカイバード降り立ち、看病したものを乗せて低空を飛行したものであるとされています。

人類初の飛行は道具を使ったものではなく、惑星パルエの飛行種を使ったものでした。

▲飛行種 スカイバード属

もともと人に懐かないスカイバードの上に騎乗する術を獲得したのは以外にもクランダルト帝国だけでした。

彼らはスカイバードを部分的に酩酊させる特殊な香を使用して騎乗を可能にしていました。

最初は試験的試みであったスカイバード属の騎乗も、比較的温和で扱い易い種が発見され、その畜産が可能となると騎乗は急速に広まっていったのです。

▲380年等時の騎兵 騎兵というよりはチャリオットに近い

第一紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | なし(個体の生体器官) |

| 出力 | |

| 最大速度 | 30km/h |

| 稼働限界 | N/A |

| 武装 | ナイフ |

| 備考 |

航空兵器として論じるならば初の実用的航空兵器はこの帝国空中騎兵となるでしょう。

クランダルト帝国はこの空中騎兵をもって南半球の諸国家群を圧倒的速度で併呑しました。

空中騎兵は今後100年間は兵器としての進歩よりも、騎馬の品種改良の面でしか進展しませんでした。

480年頃やっと砲を搭載した空中騎兵が出現し、大小様々の浮遊砲台が帝国軍をバックアップしていきました。

このころになると隣国も真似をしだし、南半球のバセン公国も巨大スカイバードを用いた騎乗を始めましたが、帝国の圧倒的な兵力差には勝てませんでした。

この時代の出来事

| 333 | ワリウネクル諸島を除く北半球にてパンノニア熱大流行 冷夏による飢饉が同時発生

パルエ総人口の2割が死亡 帝国、弱り地上に降りたスカイバードを捕獲 大主教主導のもと研究対象となる |

| 340 | 北半球国家、戦乱時代突入 技術革新 火薬ロケット兵器(フォウ王国)の投入 コイル銃の発明(ギルド=メルパゼル) 火炎放射筒(アーキル朝) 岩石砲(帝国) |

| 370 | 北半球にて国家の分割が進む ”技術者のための国家”を掲げ、各国の技術者が集まりメルパゼル共和国建国 初の原始的民主国家 |

| 380 | 帝国の空中騎兵団発足。圧倒的速度で南半球国家を併合。 |

| 400 | 北半球にて大砲の発達。 発光器の動作原理解明。 |

北半球でも帝国から100年以上遅れて空への第一歩を踏み出す国が現れました。

アーキル連邦の前身、アーキル朝です。アーキル朝では入浴が盛んで、湯気を用いた原始的なタービンを研究していたこともあって、暖気は軽いということを知っていたのです。

残念ながら冶金技術が未熟で、蒸気機関の発明には至りませんでした。

▲当時のスケッチ 画家の腕が悪いらしく、実際の大きさと比べて人がかなり小さい。誇張したかったのだろうか。

第一紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | なし |

| 出力 | 火 |

| 最大速度 | 上昇0.6m/sec |

| 稼働限界 | N/A |

| 武装 | 3連装マスケット銃座 投石 |

| 備考 |

彼らはその知識を応用し、パルエ最初の気球を建造しました。100年以上の差ですが、科学を用いて自力で乗り物を作ったという点では最初です。

最初は科学者たちの実験でしたが、すぐに測量や偵察に使われ、特に都市国家の防衛の要として重宝されました。

ゆっくりではありましたが着実に気球の構造は進歩し、対帝国戦闘時には軟式気球として一定の成熟を見ました。この時には初歩的な火砲を1門搭載するものもあり、北半球文明が持っていた唯一の航空ユニットでした。

連邦が組織されると各国は帝国に対向するための技術研究に全力を尽くし、わずか2年で硬式気球を生産。連邦軍初の空中艦隊を組織するに至りました。

この2年間は国家の存続のためにありとあらゆるエネルギーを研究に費やした時期で、数多くの発明や発見が頻発した重要な時期でした。この時浮遊機関の解明作業も開始されました。

おめでとうございます!! 惑星パルエ文明に戦闘機が誕生しました!!

500年代は急速な科学の進歩の世紀です。

まずは帝国侵略時における代表的な戦闘機をご覧に入れましょう。

この時代から技術は加速し、飛行機の進歩がとても有機的なものになります。

それに伴い各章にわたり技術発明の順にズレが生じます。ご了承ください。

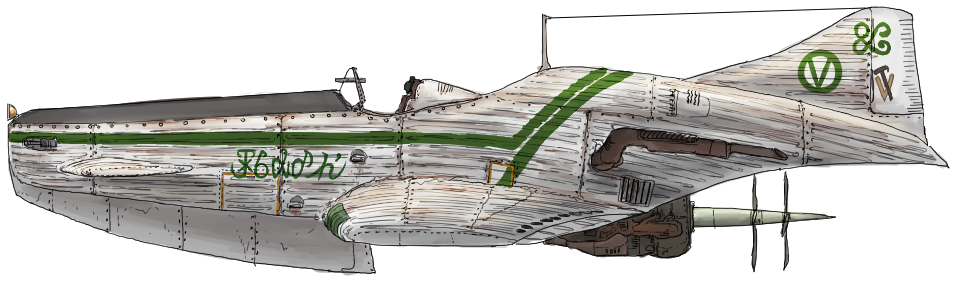

第一紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | スターリングエンジンx1 |

| 出力 | 110lc相当 |

| 最大速度 | 90km/h |

| 稼働限界 | 2時間 |

| 武装 | 足漕ぎ式連発銃x2 対空銃座x1 |

第一紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | 生体器官x1 循環器x1 |

| 出力 | |

| 最大速度 | 178km/h |

| 稼働限界 | |

| 武装 | 機関銃x1 |

500年代初頭の戦闘機はほぼすべての面で帝国戦闘機が優れています。

帝国はすでに人力による騎乗から電極による生体器官のコントロールへ移行していました。

スチルマルダはやっとのことで飛行に漕ぎつけたブリキのガラクタという印象。戦闘機と言うよりはどちらかと言うと重戦闘機よりで重武装で、それが唯一のアドバンテージでした。しかし可燃性ガスに鉄板で作った構造物を載せただけの連邦軍の戦闘機は非常に脆弱でした。

実際、カルラ市上空戦ではスチルマルダはすべてが失われています。

連邦軍の技術開発部は可燃性ガスを用いた気嚢艦隊からはいずれ脱却せねばならないことを認識していました。

彼らは、時間稼ぎとして気嚢式艦艇や戦闘機を生産・改良する傍ら浮遊機関の開発を続けました。帝国は技術的にも兵力的にも圧倒していたので、技術開発はほぼ停滞していたようです。

帝国軍戦闘機がほとんど進歩を見せない中、連邦の技術力だけがグングンと上昇していました。

ついに512年、浮遊機関のコードの10%を解読。前進・後退・上昇・下降の操作が可能となり、気嚢兵器は陳腐化するに至りました。

政府広報誌「アーキリスタ」より

第一紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | ジャンク浮遊機関x3 |

| 出力 | 89lc |

| 最大速度 | 22km/h |

| 稼働限界 | |

| 武装 | 火炎放射装置x1 機銃x1 |

アーダルは最初の浮遊機関搭載兵器でした。

構造は既存の気球のそれをそのまま踏襲したものとなっています。

浮遊機関の実用性がアーダルによって証明されるとついに砲艦や戦闘艇といった多様な兵種が生まれ、近代連邦軍の基礎となりました。

▲砲艦ガトラン 戦闘艇タパテイア Tier1ユニットかな?

このような新兵器は革新的でしたが、大きさやペイロードではまだまだ気球型戦艦に達することができず、やむを得ず地上戦で投入されました。本格的な空中艦隊の登場は550年台まで待たねばなりません。本ページはあくまで戦闘機などの機体の歴史を記述するものなので艦艇については省略します。

連邦軍が浮遊機関による浮力と内燃機関の回転翅(プロペラ)による推進力を利用して戦闘機を作っていた中、メルパゼル共和国は早くも回転翅のみによる飛行の研究を行っています。(後述)

連邦では浮遊機関の他にも保険として研究していた物がありました。

それが噴進機関です。簡単にいえばジェットエンジンですが、現代戦闘機のような高価なものではなく筒から爆炎を出すという簡単なものでした。

噴進機関の組織的研究はフォウ王国よりアーキル連邦の方が早かったのは意外に知られていません。

アーキリ技研が開発をリードしていました。

第一紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | 試作噴進機関x1 |

| 出力 | 180lc |

| 最大速度 | 160km/h |

| 稼働限界 | 王国領付近1分33秒 連邦領内42秒 |

| 武装 | 機関砲x4 |

第一紀世代

| 乗員 | 5名 |

| 動力 | 改良型噴進機関x2 |

| 出力 | 220lc |

| 最大速度 | 137km/h |

| 稼働限界 | 2時間 |

| 武装 | 機関砲x4 対空銃座x2 対空砲x2 |

元々は旧時代の民間宇宙船用の小型ブースターとして利用されていたもの。長年の劣化により高度なノズル部分は朽ち果て、燃料も消失し、パルエ人の独自の改造によって動く。

一時期は浮遊機関と同時に運用されていましたが、結局浮遊機関の性能に追い付くことができず連邦は噴進機関の技術を手放すことになります。

フォウ王国は連邦が浮遊機関に傾倒していく中、彼らも独自の方法で噴進機関を実用化します。

凍てついた王国領の永久凍土や湖のそこから過去のジェット機関を発掘したのです。燃料精錬施設も地中に埋まっている地下遺跡から取り出しました。

王国の噴進機関の特徴である連邦のそれとは比較にならない推力が、噴進機関を再び最速の座につかせました。これは浮遊機関の解析が終了する600年代まで変わることはありませんでした。

浮遊機関や噴進機関が航空機の解を模索している迷走期の機体には翼のようなものがついていましたが、これはもっぱら何かしらの部品を設けるための構造物でしかありませんでした。

この世界の飛行機は、揚力の概念がなかったのです。

しかし、「より安定」「より高速」といった最良解を追い求めるうちに、徐々に単なる構造物からヒレに進化します。

この機体には翼のようなヒレの他にまるで魚のような背ビレや尾ビレが確認できます。

直に、このヒレも旋回と同時に「空気を折り曲げるように変形させれば」さらに機動性が増すというアイデアに行き着きます。

(エルロンなどが無くても、今までは浮遊機関の制御でどうにかなっていたのです。)

この「可動ビレ」は北半球陣営に大革命をもたらしました。

| 乗員 | 2名 |

| 機関 | カエンエンジン105ps |

| 最高速度 | 95km/h |

| 武装 | 銃座x1 |

| 備考 |

連邦に続き北半球国家では回転翅を用いた航空機が登場しました。技術立国のメルパゼル共和国のランエン。

ラ

ンエンは4重の重厚な主翼を持った多葉機で、揚力を使いかもめのように優雅に舞いました。浮遊機関を使っていないのでコストも整備性もよく、この時期に限っては一時的に連邦をリードしていました。

結局ランエンは実戦を経験することなく共和国の技術研究とパイロット育成知識の獲得のために重宝されました。

ここで各国が養った翼の知識と機関の知識は今後の500年台の航空技術発展には欠かせないものとなる。

各国はこぞって可動ビレを採用し、帝国に対する航空機のアドバンテージが生まれました。

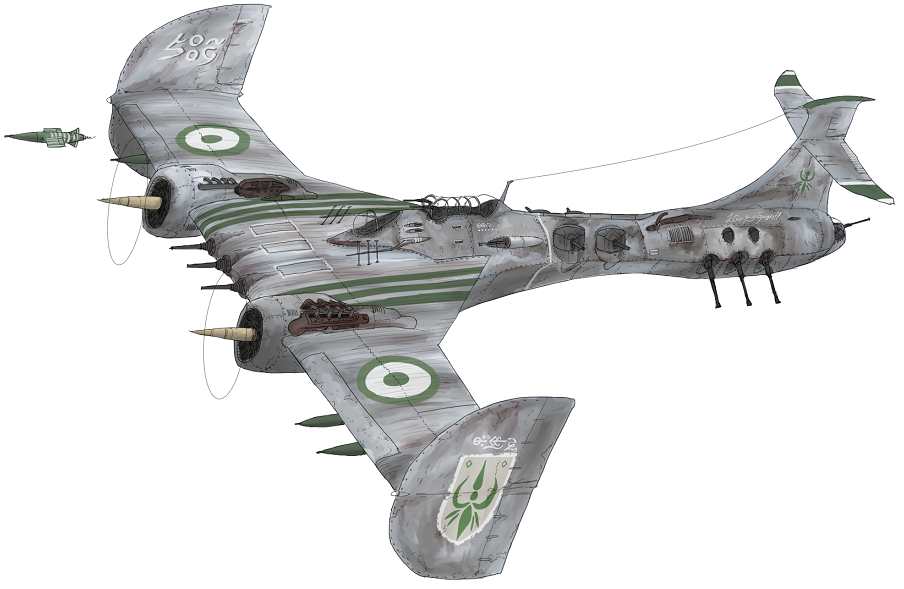

さて、ここで今まで以上に目立つあるものを備えた2機が登場しました。航空機の第二の革命。新たな幕開けへいざないます。

「物を燃やして進むことならば、アーキル連邦がもうやった」

だれもがそう思いました。そうするたびに、あの黒歴史を思い出すのです。

しかし今回の発明は違いました。航空機にも、空中戦艦にも革命をもたらしたのが回転翅と内燃機関の発達です。

当時、浮遊機関は連邦が独占していました。そして実用レベルまでコードを解明した後、技術をばら撒きました。

そもそも浮遊機関の解析は連邦本国が統括して行っていたため、他国には浮遊機関の運用が困難だったのです。この制限がかえって他国の技術力向上を促しました。

性能の良し悪しを考えなければ、北半球の全国家が独自に内燃機関を生産する技術を手に入れていることは注目するべきことでした。

内燃機関。

発掘物に頼らず、自分たちで資源のある限り作り出すことのできる唯一のまともな動力源。

技術屋たちはこの新技術に飛びつき、各国がその性能を競い合います。惑星パルエの飛行機はついに翼とエンジンを揃え、爆発的な進化をする準備が出来ました。

より早く、また、より重いものを飛ばすために翼の研究が行われ、揚力の理論が確立します。

同時に多発機の開発も行われ、主翼に尾翼、垂直尾翼といった翼配置、空力的に洗練されたコックピットを持つに至りました。

こうして、この惑星に成熟した航空機が空を駆け巡ることになったのです。